換季過敏高峰來襲!揭開秋天與四季過敏的真相鞏固免疫防線,從微量元素啟動全季防護力

- janesu8

- 10月21日

- 讀畢需時 10 分鐘

每到秋天,你是不是又開始打噴嚏、皮膚癢、早上醒來鼻子就堵住?

台灣的天氣總是潮濕又多變,四季的過敏原像輪番上陣的挑戰,讓免疫系統幾乎沒有喘息的空間。有時候,身體反應太過激烈,防禦變成誤傷自己——結果就是鼻子癢、皮膚紅、喉嚨乾,讓人感到難受。別擔心,這篇文章會用最簡單的方式,帶你看清過敏的根本原因,並學會如何幫助身體「冷靜作戰」。尤其是現在正值秋天,正是調整免疫節奏的關鍵時機。

目錄:

秋季過敏來襲:三重威脅全面啟動

秋天的過敏,麻煩不只一種。它不像春天只有花粉,也不像冬天只是乾冷,反而同時面臨外在和內在的雙重壓力。

第一重威脅:多重過敏原來襲對比春季:過敏原從「單一」轉為「多重」。相較於春天主要是花粉,秋季的空氣中混合了野草花粉、黴菌孢子與室內塵蟎。三種過敏原交織在一起,就像三支不同軍隊同時進攻,讓免疫系統無暇分身。

第二重威脅:氣候轉乾,防線變脆對比夏季:氣候從「濕熱」轉為「乾燥」。夏季濕熱結束後,空氣變得乾燥。皮膚與呼吸道的黏膜就像失去潤滑的護城河,容易出現微小裂縫,讓過敏原有機可乘。這也是為什麼秋天的皮膚癢、鼻過敏特別頻繁。

第三重威脅:溫差劇烈,免疫失衡對比冬季:挑戰從「乾冷」轉為「溫差」。秋天的白日仍有夏意,夜裡卻已近冬涼。日夜溫差像是免疫系統的「壓力測試」,冷熱的溫差交替會使免疫調節不穩定,使過敏反應更容易被誘發。

當秋季的乾燥、溫差與過敏原同時來襲,免疫防線便易產生破口。

四季過敏問題的差異

每一個季節都有它獨特的過敏風險。了解四季的差異,有助於我們提前準備、減少發作頻率。

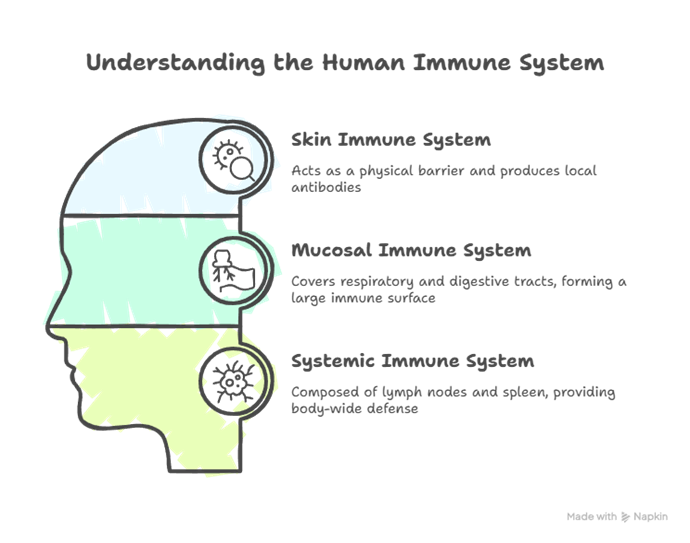

人體免疫系統的三大獨立防線

現代免疫學研究發現,人體的免疫系統是一個高度分化的網絡,其中皮膚、黏膜和淋巴系統被認爲是三條既獨立、又相互協作的防禦前線。想像你的身體是一座有層層防護的城堡。外有城牆、內有堡壘,還有一支能四處巡邏的中央軍。這三層,就是免疫系統的三大防線:皮膚、黏膜及淋巴系統。它們彼此獨立,又互相呼應,構成身體最精密的立體防護網。

早期人們多將免疫系統視為血液中的防禦機制,但近年的發現指出,皮膚與黏膜同樣具備獨立且活躍的免疫功能,本身就能「自我作戰」,甚至在局部生成抗體,主動抵禦外來入侵者。

補註:這個理論源自上皮屏障生物學研究。註:5

免疫防線 | 角色 | 主要組成與功能特點 |

|---|---|---|

皮膚免疫系統 | 獨立的局部免疫器官 | 皮膚不只是包覆全身的保護層,最新研究發現,它甚至能自主形成皮膚三級淋巴器官。這意味著,它能在局部獨立産生抗體,應對微生物侵襲,不用等待中央發號司令。 |

黏膜免疫系統 | 面積最大的免疫前線 | 每次呼吸及進食都會引入外來分子,能即時偵測並對抗外來威脅。從呼吸道到消化道,整個黏膜的表面積比你的皮膚還要廣上數十倍,是面積最大的免疫前線。 |

系統性免疫系統 | 身體的中央防禦軍團 | 主要由淋巴結、脾臟等淋巴器官組成,負責全身性的巡邏和防禦。也是全身性的戰爭指揮中心,負責整體調度與策略收尾。 |

鞏固三道防線的共同基石:礦物質微量元素

這三層防禦雖然各有分工,卻都仰賴同一組後勤資源——礦物質微量元素。它們是免疫細胞生成與溝通的燃料,是維持整個免疫網絡穩定的「隱形能源」。當礦物質微量元素失衡時,防線會變薄、警報會延遲、修復會變慢。這也是為什麼當皮膚乾燥、腸胃不適時,常常連鼻子也跟著發癢,因為整個防禦系統同步失衡。

在這場免疫攻防戰中,礦物質微量元素雖然只佔人體極微小的比例,卻是整個戰局的核心。它們不直接上前線殺敵,而透過精準調控免疫細胞的生成、分化與溝通,來主導整個免疫戰場。換言之,礦物質微量元素的重要性在於,它們決定了免疫軍團能否被喚醒、溝通順暢與精準出擊。

免疫細胞的「啟動開關」:例如,鋅是T細胞發育與活化的關鍵,缺鋅會直接導致T細胞功能失調,使免疫大軍戰力銳減。硒則是免疫軍團的護盾,負責建構抗氧化防線,保護免疫細胞在高強度作戰中不受氧化性損傷。註2, 3

免疫反應的「傳令兵」:如錳能強力激活先天性免疫反應,促進干擾素等細胞因子的產生,如同吹響集結號角,並進一步激活T細胞,發動精準攻擊。沒有錳,免疫部隊就像失去無線電的士兵,各自為戰、效率低落。註4

免疫系統的「基石」:鐵、銅、鈣等元素構成免疫細胞的「骨架」。鐵參與抗體生成,銅支援白血球形成,而鈣則與免疫細胞的活化信號息息相關,負責免疫細胞之間的信號傳遞。

這些微量元素之間各司其職,彼此串聯、互相補位,構成一個精密的免疫合作網絡。當它們協調得宜,免疫系統就能在面對秋季過敏原或病毒時迅速啟動、準確打擊,並在戰役結束後適時終止,避免發生過度的發炎反應。維持體內礦物質微量元素的平衡,正是從最根本處為免疫大軍提供最關鍵的後勤支援,打造出堅實的體內免疫防護盾。

如何正確補充:微量元素的平衡之道

礦物質與微量元素的補充,並非「愈多愈好」。人體所需的,不是一種元素的獨奏,而是一場多種元素共同演出的交響曲。唯有它們在體內彼此協調、節奏與音色相互呼應時,生理機能才能維持動態平衡,而這份平衡,正是健康穩定運作的關鍵旋律。

礦物質間「拮抗」作用單一高劑量補充,是最容易產生風險的情況。礦物質微量元素在體內並非獨立工作,而是一個既合作又競爭的團隊。某一元素的過量,往往會壓抑另一元素的吸收與利用,形成所謂的「拮抗效應」。由於每個人對礦物質的需求量並不相同,吸收與代謝也受年齡、性別、健康狀態等多重因素影響,若在缺乏專業評估下偏重某一種元素,不僅難以達到理想效果,反而可能打亂體內原有的協調機制。例如:

鋅銅拮抗:長期大劑量補充鋅(如每日超過50毫克),會嚴重干擾銅的吸收,可能導致銅缺乏性貧血、白細胞減少等免疫問題。註6『根據動物實驗及部分臨床觀察』。

鈣與鎂/鋅與鐵的競爭:高劑量鈣會減少鎂吸收;鋅過多也會抑制鐵吸收。若需同時補充,建議間隔2至3小時分開服用,以減少吸收干擾。

營養素的「團隊合作」精神礦物質需要與其他營養素搭配,才能發揮最佳效能。

維生素D與鈣:維生素D是鈣吸收的“鑰匙”,沒有它,補再多鈣也難以進入骨骼。

維生素C與鐵:維生素C能顯著提高植物性食物中“非血紅素鐵”的吸收率。

脂肪與脂溶性維生素:適量的健康脂肪是維生素A、D、E、K吸收的通行證。

補充劑的「形式」與「吸收率」不同化學形式的礦物質,其生物利用度天差地別,腸胃耐受性也差異極大。。

鎂:氧化鎂吸收率低,但價格便宜;檸檬酸鎂、甘氨酸鎂吸收率更好,對腸胃更溫和。

鐵:硫酸亞鐵對腸胃刺激較大,而甘氨酸亞鐵、焦磷酸鐵等形式則溫和得多。

鈣:檸檬酸鈣不依賴胃酸,適合胃酸分泌較少的人群或長期服用制酸劑者。

個體健康狀況的「差異性」吸收能力並非人人相同。

腸道健康:腸胃功能不佳(如腸漏症、炎症性腸病)會直接影響礦物質的吸收。

年齡因素:隨年齡增長,消化功能及營養素的吸收效率下降,對某些礦物質(如維生素B12、鎂)的需求可能更高。

疾病與藥物:某些疾病(如腎病)患者需嚴格限制鉀、磷的攝入。部分利尿藥會導致鉀、鎂流失,而抗酸藥可能影響多種礦物質吸收。

從內到外:礦物質為皮膚與黏膜築起護盾

免疫的戰場並不只存在於體內。皮膚與黏膜是我們與外界的最前線。每天與空氣、灰塵、細菌甚至情緒壓力直接交手。當免疫系統運作失衡時,最早「喊不舒服」的,往往就是這兩道屏障。

礦物質對皮膚與黏膜的關鍵作用

皮膚不只是保護膜,更是一個活生生的免疫器官。當免疫系統過度活躍或異常時,常直接反映在皮膚與黏膜上,例如出現乾癢、紅、腫或呼吸道敏感。而礦物質微量元素在此時則扮演了修護屏障的隱形工匠角色:

鋅:有助於保持皮膚和黏膜的健康、穩定皮膚角質層、降低發炎,支持免疫系統功能的正常運作。對於異位性皮膚炎、腸道過敏具有輔助療效。

硒:作為一種抗氧化物質,有助於保護細胞免受氧化損傷(自由基攻擊)。缺乏硒可能導致皮膚乾燥和敏感,進而引發癢感。

銅:參與膠原蛋白的生成,有助於保持皮膚的結構和彈性。缺乏銅可能導致皮膚乾燥、鬆弛與敏感脆弱。

鐵:是免疫細胞必需的燃料,免疫細胞需要鐵來維持其活化狀態。

「經皮吸收」:直接針對皮膚的補充途徑

想快速緩解局部皮膚不適,或針對性地強化皮膚屏障,透過「經皮吸收」補充礦物質微量元素,是一個最直接且高效的方式。

「經皮吸收」的優勢:

精準直達:將離子型態的礦物質微量元素直接塗抹在皮膚患部,可直接作用於局部組織,改善患部,在最短時間內緩解局部不適。(補充說明:現有研究主要集中於鎂與鋅等離子型元素,註7)

繞過代謝首關:外用能避開腸胃吸收的變數,讓有效成分直達目標區域。相較於口服需經過消化系統,礦物質經皮吸收後,是直接進入目標區域發揮作用。

安全性高:局部外用通常比口服更為安全,能避免對腸胃的潛在刺激,也減少過量攝取的風險。

不過,有效的經皮吸收並非「塗上就能吸」。雖然近年許多研究積極探索外用礦物質的潛力,但皮膚的結構天生具備強大的防禦機制。角質層宛如生理級的「防火牆」,阻擋大多數分子進入體內。要讓礦物質微量元素真正通過皮膚屏障,必須同時突破四項嚴苛條件:

分子大小:結構必須足夠微小,才能穿越角質層這道幾乎不透水的防線。

穿透皮脂膜:需將親水性的礦物質離子以脂質包裹,使其能順利穿透皮脂膜。

離子狀態:礦物質必須以親水性的游離離子形式存在,才能在體內擴散並被細胞有效利用。

濃度與穩定性:維持足夠的有效濃度,同時長期保持化學穩定,才能確保吸收效率不受影響。

以上任何一項不達標,吸收效果都會近乎為零。

這四項條件,看似只是化學與結構上的要求,實則構成了礦物質微量元素在全球經皮吸收領域最棘手的瓶頸。由於離子型礦物質在高濃度下極不穩定,容易與配方中的其他成分反應,導致沉澱、氧化或活性喪失。而為了維持產品的外觀與不變質,多數配方不得不將濃度降到極低,只是,濃度一旦降低到穩定範圍,又遠低於能產生生理效應的門檻。這也是為何市面上許多「含礦物質」的外用產品,實際使用時往往「無感」的根本原因。它們雖含有礦物成分,但無法以有效濃度、穩定狀態存在,更難真正穿透角質與皮脂膜。

直到近年,一項獲得美國、中國與台灣全球發明專利的經皮吸收技術出現,才取得讓「外用礦物質達到有效濃度,維持活性並成功滲透皮膚」的技術突破成果。

黏膜健康:秋季防護的隱形戰線

秋季的乾燥與過敏原,最先攻擊的往往是眼、鼻與呼吸道黏膜,導致乾癢及其他不適。這些脆弱的濕潤表面,也依賴礦物質的支持:

鋅:有助於維持黏膜的完整性,是防止過敏原入侵的第一道物理屏障。

硒:以抗氧化力保護細胞膜保護黏膜細胞免於自由基的傷害。。

銅:影響神經功能的發育與穩定。

內外兼修:實踐礦物質補充的綜合策略

以均衡飲食為根本:攝取富含礦物質的天然食物,奠定皮膚與黏膜健康基礎。

針對需求,選擇補充方式:

若問題集中在局部皮膚,且希望快速見效,可優先考慮選擇有效經皮吸收的產品。

若為全身性免疫失衡,口服補充(或結合外用)更具長期調節效益。可參考我們上一章節關於口服補充的注意事項。

注重整體保濕:無論選擇哪種補充方式,在秋季這個乾燥的季節,為皮膚和黏膜保濕都至關重要(如適當使用生理食鹽水濕潤鼻腔和眼部),能直接幫助它們維持屏障功能。

礦物質的世界看似微小,卻是整個免疫防線的隱形心臟。當這些元素協奏合拍,身體的防禦節奏才會穩定;而秋季的過敏風暴,也就少了一半的威脅。

附錄:四季常見過敏問題

台灣過敏原以花粉、塵蟎、黴菌為主,受空氣污染影響更顯著。研究顯示,空氣污染與都市化確實會增加過敏氣喘與鼻炎的發生率。註1

季節 | 常見過敏問題 |

|---|---|

春季 (3–5月) | 皮膚: 過敏性皮炎、蕁麻疹、急性紅腫上呼吸道: 陣發性噴嚏、流水樣鼻涕、鼻塞眼睛: 眼睛發癢、紅腫、流淚(過敏性結膜炎) |

夏季 (6–8月) | 皮膚: 汗疹、毛囊炎、真菌感染、濕疹上呼吸道: 黴菌過敏導致鼻炎症狀眼睛: 因揉眼導致眼睛不適或感染 |

秋季 (9–11月) | 皮膚: 乾癢、脫屑、異位性皮膚炎惡化、蕁麻疹上呼吸道: 鼻癢、打噴嚏、鼻塞、喉嚨癢眼睛: 眼睛乾癢、發紅 |

冬季 (12–2月) | 皮膚: 嚴重乾癢、龜裂、皮膚出血、慢性濕疹上呼吸道: 鼻乾、鼻血、慢性鼻炎症狀眼睛: 眼睛乾澀、異物感 |

參考文獻

Link between environmental air pollution and allergic asthma: East meets West https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4311080/

Zinc and immune function: the biological basis of altered resistance to infection

Zinc and its role in immunity and inflammation

Advances of MnO2 nanomaterials as novel agonists for the development of cGAS-STING-mediated therapeutics

Epithelial barrier biology: good fences make good neighbours https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22044254/

Copper and immunity https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9587153/

Myth or Reality-Transdermal Magnesium? https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28788060/

-OL-CS6_%E6%A9%AB%E5%BC%8F-1_ed.png)